留学生レポート

海外各国からGCへ留学中の学生が、日本での学びをレポート。

日本で出合った新鮮な体験を生き生きと伝えます。

ポスターセッションを通じて/

2025.02.14

- キャンパス

- 日本語

金文英

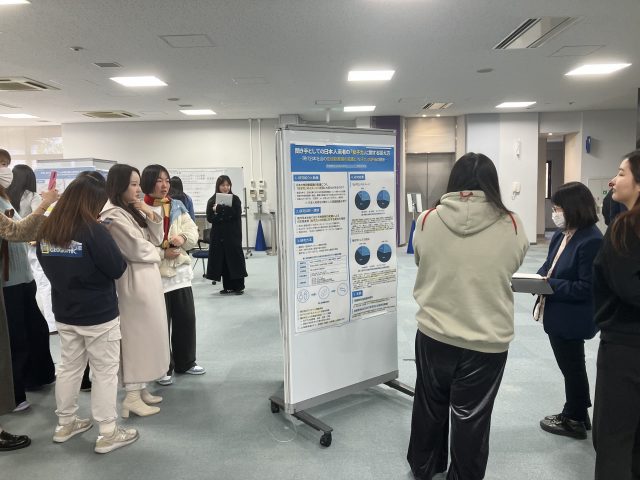

今回、日本語コースで初めて開催されるポスターセッションに参加した。ポスターセッションでは、すべてのゼミナールの学生が集まり、お互いの研究内容を聞き様々な議論を行うことができた。普段の授業は各ゼミだけで行われており、他のゼミの研究テーマに触れ合うことが珍しい機会であったため、非常に楽しい時間を過ごすことができた。

日本語コースのゼミは、大きく3つに分けられている。私が所属している社会問題ゼミの他にも、音声学ゼミや日本語教育ゼミが存在しており、すべて異なる領域の研究が行われている。しかし、すべての学生の発表が非常に興味深く、多領域に関するテーマが用意されていた。特に、今回のポスターセッションは新たに興味を引くテーマも沢山あり、他の領域に関する関心を持てる機会にもなった。

印象に残ったテーマの一つは、K-popアイドルとJ-popアイドルの現状を比較した研究であった。研究者は各国のエンターテインメント市場におけるSNSの利用方法におけるK-popとJ-popの違いを示していた。調査結果、K-pop市場は多様な言語を使うことで世界各国からのファンを集めているが、J-popの方は日本国内により集中し、主に日本語だけを使っていることが分かった。セッションの中で、J-popアイドルが国内市場に重点を置いている理由について議論することができたが、普段から興味を持っていたものである分、非常に興味深い話し合いをすることができた。

次に、新しく興味を持つようになった研究もあった。それは音声学ゼミの学生が行った研究として、同じ声優の声が作品により全然異なるキャラクターとして投影される現象に関するものであった。私は普段からアニメーションや声優について大きな興味を持っていなかったが、本研究のテーマは非常に面白かった。研究者は、同じ声優が演じたものの各々異なる性格を持ったキャラクターを比較し、差が現れる理由を音声学と関係づけて説明していた。発表の後には、個人的に各キャラクターの声を聴いて差を見つけたりもするなど、非常に興味深い内容であった。

自分の発表を準備する際に注意したことは、複雑な研究内容を素人でもわかりやすくすることであった。そのためには、ポスターの中にシンプルで直観的な情報だけを乗せる必要があるとともに、話をする際にも分かりやすい表現を使わなければならない。そして、このような過程が、既に研究内容について詳しい自分自身としては非常に難しかった。しかし、同じゼミの学生と互いの発表やポスタをフィードバックしながら準備したおかげで、発表を聞きに来た人々の多くから良いコメントをいただくことができた。

このように、日本語コースのポスターセッションは、自分自身の研究結果を他の人に報告する良い機会になったとともに、他ゼミの発表を聞くことで興味分野を広めることもできる場であった。初回だったため様々な試行錯誤もあったが、今度はより多様なテーマと研究内容が語られることを期待している。

NGUYEN THANH LONG

今回、大学のポスターセッションに参加し、さまざまな研究発表を聞くことができた。このセッションは、学生が自分の研究成果をポスター形式で発表し、参加者と議論を交わす場である。他のゼミの研究に触れることで新たな知見を得ることができ、自身の研究の改善点にも気づかされた。

特に印象に残った研究がいくつかあった。その中の一つは、現代の言葉遣いに関する研究だった。この研究では、特定の時代に流行した言葉を分析し、言語の変遷について考察していた。発表を通じて「Y2K」という表現を知り、若者言葉の変化が文化や社会の影響を受けていることが興味深かった。

また、音声に関する研究も印象的だった。ある研究では、異なる国の声優によるキャラクター表現の違いについて分析していた。この研究では、ある人気アニメのキャラクターを用いて、観客がどのようにそのキャラクターをイメージするかを調査していた。結果として、ある国の観客は母国語の声優の演技に対して違和感を持ちやすい一方で、他国の観客はその違和感をあまり感じないことが示された。このような研究は、言語と文化の関係を考えるうえで非常に興味深かった。

さらに、同じ声優が演じる複数のキャラクターの音声の違いを分析した研究もあった。この研究では、一人の声優が異なるキャラクターをどのように演じ分けているかを細かく分析し、聴衆の受け止め方にどのような影響を与えるのかを探っていた。発表者は、声の特徴や演技の違いを詳しく説明し、実際に音声を比較しながら研究結果を示していた。個人的にこの声優についてある程度知識があったため、研究内容に対して特に興味を持って聞くことができた。発表者は、研究の対象としてできるだけその声優を知らない人を選んだと説明していたが、もしファンが同じ調査を受けた場合、異なる結果が出るのではないかという点について議論することができた。

一方で、今回のポスターセッションでは自身の準備不足も痛感した。特に、当日にポスターが印刷されていないことに気づき、大変焦る場面があった。事前の確認が十分ではなく、ポスターの印刷についての手配をしっかりと行っていなかったことが原因だった。こうしたミスは研究発表の質にも影響を与えるため、今後は事前準備をより入念に行う必要があると感じた。

また、質疑応答の場面でも反省点が多かった。たとえば、自分の研究の説明の中で「ポッドキャストの制作」と述べた際に、ある参加者から「録音だけでなく、お互いのポッドキャストを聞いたり、コメントをしたりする作業も含まれるが、それを単に『制作』と表現してよいのか」という質問を受けた。自分の研究では、大学生が一定期間にわたってポッドキャストを作成し、その内容を分析することで、言語運用能力や発信力の向上を測ることを目的としていた。単なる音声の録音にとどまらず、参加者同士が他のポッドキャストを聞き、フィードバックを行うプロセスも含まれていた。さらに、録音後に自己評価やAIによる評価を受けることで、自分の話し方を客観的に見直し、改善につなげる試みも行っていた。しかし、こうした研究の具体的な方法について十分に説明できていなかったため、質問に対してすぐに適切な回答を用意することができず、発表内容の整理の甘さを痛感した。

また、「AIの評価は本当に客観的なのか」「なぜAIが客観的だと言えるのか」といった質問に対しても、明確な根拠を示しながら説明することができなかった。研究では、AIを用いて発音の明瞭さやイントネーションの正確さを数値化し、客観的な基準として活用していたが、そのアルゴリズムの仕組みや評価の正当性については十分な説明を準備していなかった。この点についても、事前に想定質問をリストアップし、それに対する答えを準備しておくべきだったと反省している。

今回のポスターセッションを通じて、多くの刺激を受けるとともに、自身の研究発表における課題も明確になった。今後は、研究内容をよりわかりやすく伝えられるように発表の準備をしっかりと行い、質問にも論理的に対応できるようにしたい。また、他の研究発表を聞くことで得られた知見を、自分の研究にも生かしていきたいと考えている。

日本語コース 4年生

金 文英さん

NGUYEN Thanh Long さん